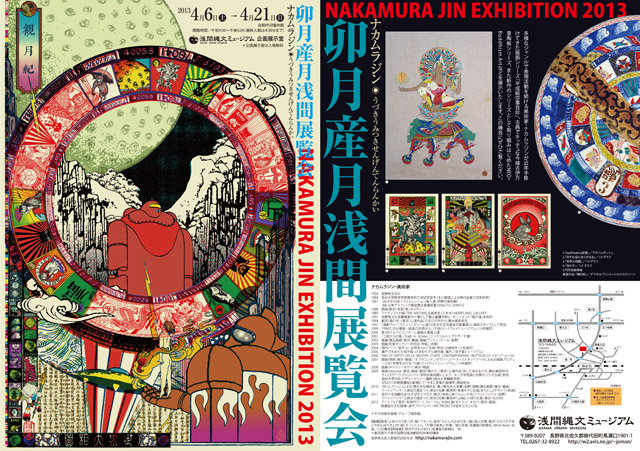

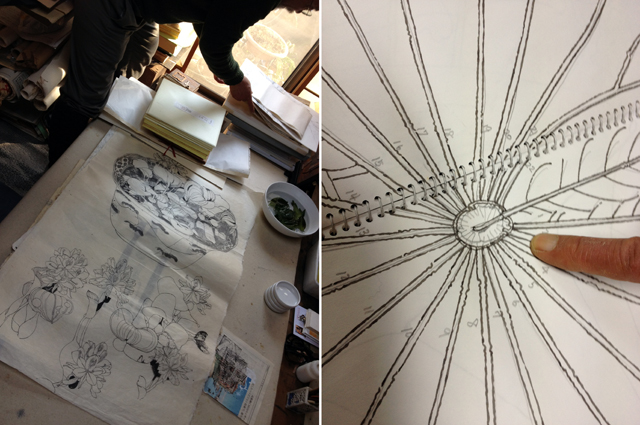

「卯月・産月浅間展覧会」(すでに大の字とれてる)は基本的にはここ数年取り組んでいる作品シリーズを出展する予定だが、そうは言ってもナニカ新作をと思い、告知フライヤー用にと本展タイトルにちなみ「浅間大菩薩」のイメージを描いてみることにした…が、日程を現実的に直視するとおそらく展覧会初日に下図が完成されているかどうかというところだろうな。そもそも下図の展示って本画が横にあってこそだよね、下図だけ展示してたら明らかに制作間に合いませんでした…て開き直り?ま、それもいいか、なんでもきっかけですもんね、やるだけやってみよ。

「卯月・産月浅間展覧会」(すでに大の字とれてる)は基本的にはここ数年取り組んでいる作品シリーズを出展する予定だが、そうは言ってもナニカ新作をと思い、告知フライヤー用にと本展タイトルにちなみ「浅間大菩薩」のイメージを描いてみることにした…が、日程を現実的に直視するとおそらく展覧会初日に下図が完成されているかどうかというところだろうな。そもそも下図の展示って本画が横にあってこそだよね、下図だけ展示してたら明らかに制作間に合いませんでした…て開き直り?ま、それもいいか、なんでもきっかけですもんね、やるだけやってみよ。

ところで今回の浅間さん、龍に乗ってますんで「騎龍浅間大菩薩」ということになりますね。先日もlogに記しましたが本地垂迹により一応Buddhismキャラな感じですが本来は浅間大神=コノハナサクヤヒメなわけで、そもそも神道世界なわけですよ。いや一般的にはね「神仏」なんてひとくくりにしちゃいますけどね、それって若干ムリがあるかなと。Buddhismの場合は布教活動(凡夫衆生に理解させる)という大前提がありますからね、その仏教世界をかなり積極的にビジュアル化してよりわかり易く努めてきたわけですが、神道の場合は気配を「感じる」世界でしょ。神像というのもなくはないが、普通の人がご神体を視覚的に受け取るということはまずない。

また仏教では特に宗派によっては煩悩即菩提なんて言葉もあるように不浄なモノほど救われたりしますが、神道では逆に精進潔斎などといって徹底した清らかさが求められたりする。禊ぎですね。

だからさぁ…ホントは神域に手を染めることへの躊躇はあったのよ…。ま、なんでもチャンプルーにしちゃうのがニッポンですから、一応以上承知の上で神仏習合させていただくことに。考えてみりゃそもそも天津神の子孫としての天皇自身が鎮護国家を理由に自ら仏教伝播を図ったわけだからさ、いいよね(って比較対象が合ってない気もするが)。ただやっぱなんかBuddhismキャラ描くときより緊張する…なんでだろ。どことなく自分の持ってる不浄さにやましさみたいの感じてんだろーな…しゃーないけど。

でも実はこれに先立ちAMATERASUも描いちゃってんだな、、、夢にビジュアルでてきちゃったんでつい。ちなみにこの菩薩図、この後画用紙を継ぎ足しつぎたしでイメージサイズをますます広げるので、完成したらかなり大きな作品になっちゃう。