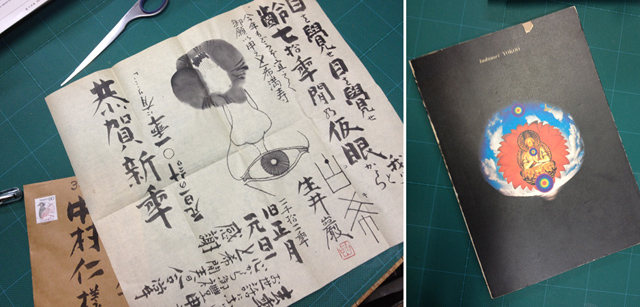

今朝の仕事場の室温は−2℃…それがそのまま本日屋外の最高気温となった。ホントはやく暖かくなってほしいものだ。最近の本:「両性具有の美」/白州正子、「親鸞(上・下)」/五木寛之、「中陰の花」・「アミターバ 無量光明」/玄侑宗久。最近のiTunes stor download:「リンダリンダ」/夏木マリ、「あの鐘を鳴らすのはあなた」「タイガー&ドラゴン」クレイジーケンバンド…それ以外にも他人に言えないヒミツの曲もダウンロードしたりしてる。それはそうと、ふと振り返ると意識したわけではないが、この1〜2年お坊さんの本、結構読んでる。別になにかのっぴきならないオモタイ理由があったわけではない。そういえば仏画(のようなモノ)を描き始めたことについても、何か大変なことがあったのでは…と訝るムキもあったが、これも別にそういうことではない。描こうと思った“きっかけ”に出合えたことはそれ自体個人的には大変なコトだったのだとは思うが、それもたぶん昨日までぜんぜん乗れなかった自転車にある日突然ふとした拍子に乗れてしまった…というような感覚にすぎないので心配には及ばない。

さてお坊さんの本だが、空海に始まり西行、日蓮ときて最近のブームに乗っかって親鸞…という流れ。次はシブいところで一遍上人(信州に縁があった人らしく、昨年映画製作のため善光寺にて主演のウド鈴木氏らのロケがあった)あたりをと思っている。当然それらは膨大な歴史的資料を元に作者の感性を織り交ぜて構築されたエピソードであるから話半分にと思って読み始めるのだが、それにしても興味深いのは、いずれもまだ何も成し遂げられずにいる彼らの生々しい未熟さが描かれていく場面。かの歴史的な賢者たちもみんな若き日に悩みと不安の渦中にもがいていたというあたりまえの事実に触れる時、宗派・宗旨を超えて何かしら感じるものはあるものだね。いずれにしても当時ほとんどが新興宗教だったはずの鎌倉仏教は興味深い。

余談だが、「親鸞」は越後流浪以後の話が続編「親鸞・激動編」として刊行されているので図書館でリクエスト。“鸞”の字が書けず、カードに「親らん・激動編」と子どもみたいに書き「スミマセン…漢字書けなくて…」とちょっと恥ずかしげに図書館のおネエさんに提出しのだが、きわめて事務的に受け取って処理。このおネエさんは以前「鴨川モルホーありますか?」とリクエストしたときも「ホルモーですね…」とはやり事務的に顔色ひとつ変えずに訂正して対応してくれたものだ。