やねせんreport2

- By jin

- In 未分類

- With No Comments

- Tagged with やねせん

- On 9 5月 | '2009

JR日暮里駅東口改札を出てから左に曲がって直接谷中銀座に…というルートもなくはないが、おすすめはやはり南口から。改札を出て左に曲がって突き当たり、ちゃんと周辺マップサインが設置されているのでまずは現在位置の確認から。脇の緩やかな石段を上るとすぐ左に「SUZUKI RYOKAN」の英文字。昨今外国人の需要が多いこの地域。2名1室だとお一人さま3,500円也。ヘタなビジネスホテルよりかなりお安い料金設定。目の前墓地だし、何かワケ有りかしらと思いつつも、ちょっと利用してみたいかも。何しろ駅から徒歩1分は魅力。

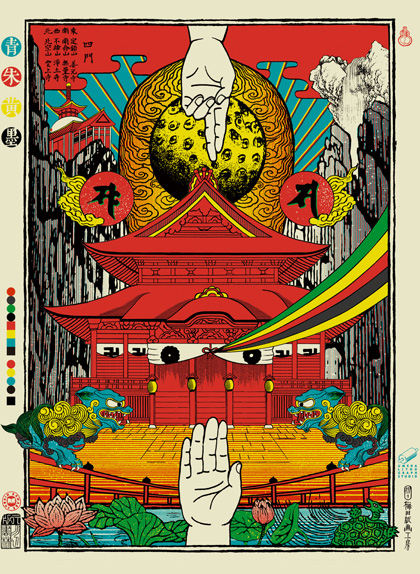

界隈は墓石店が兼業で営む花屋なども立ち並び路地の風景としては申し分無し。突き当たりを左に曲がると天王寺の入口。今月の寺の行事が書き込まれた看板、「仏像彫刻会」が気になる。

さて、そのまま道なりに進めば広大な谷中霊園中央通り。(ここまでついてこれてますか?既に迷った人はGoogleマップ「日暮里駅 南口」で検索してみて)