OSSAN-HARAYAMA-2

- By jin

- In art culture design

- With No Comments

- On 24 3月 | '2014

だれだソレって話しでしょうが、いいんです。いつの世もホンモノがTVなどのメジャーなメディアで羽振りをきかせてる有名人であるとはかぎらない。無名の中にこそびっくりするような能力が隠れていたりするもの。

ま、それはさておき続けます。

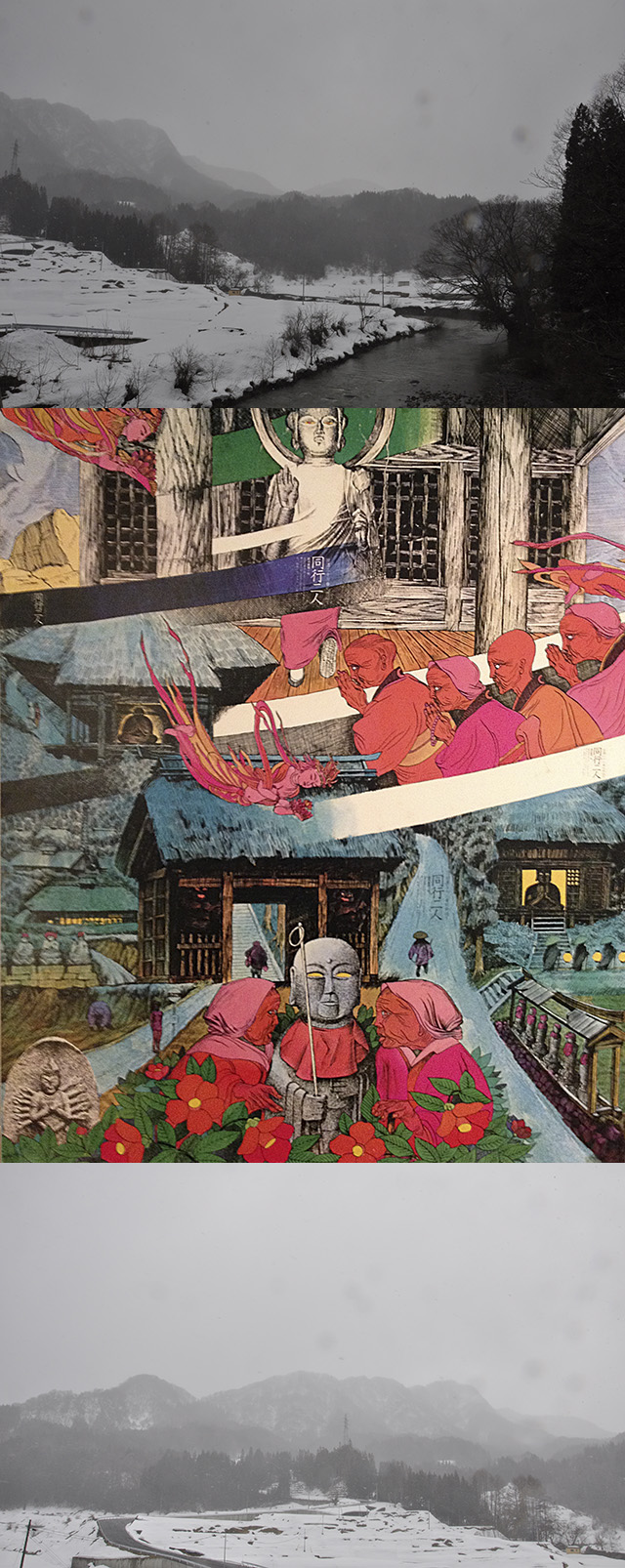

図らずもOSSAN-HARAYAMAの展覧会(あ、ちなみに本人は情報によると3年前にちがう世界にいっちゃってるので本展は回顧展です)ポスターに出会った僕は、これはもう来い…言われてるとしか思えなかったので、すかさず会場を確認すると「ギャラリー鬼無里」とある。県外のみなさん鬼無里(きなさ)をご存知か。小説にでも出てきそうな名前であるが、長野県北部裾花川源流、戸隠連峰の西南辺りに位置し長野市側からここを抜けると白馬方面に通づる実際にある地名。飛鳥時代に鬼無里に遷都の計画があったとされる伝承や、鬼無里盆地がかつて湖だったとする伝承、鬼女紅葉伝説などが存在し、実際に伝説にちなむ「東京(ひがしきょう)」「西京(にしきょう)」などの集落がある不思議な場所なのだ。で、会はそこで開かれているという。長野市街から1時間弱はかかろうか…が、まあいい。当日はうっすら春の雪日となったがさすがに道は凍るまいと裾花川沿いR406を長野市から彼の片鱗に会いに西へ進む。

会場は彼がアートディレクションを手がけたクライアントの一つ「いろは堂」。長野のローカルフード「おやき」の専門店に併設されたギャラリーにて。さすがに季節柄積もる気配はないが、そうは言っても断続的に雪は降りつづく山間地。予想した通り観覧者は僕一人ひとり占め。デザイン関係の制作資料は著作権の関係からかその全貌をみるには程遠い展示内容だったが、かれがまだADとして活躍する以前のおそらく30代…すなわち僕が彼の事務所に入り浸っていた頃と同世代…の仕事のいくつかが展示されていて興味深かった。

なかでも信濃三十三番札所巡りを題材にした「同行二人」…そういえばこの本の存在をもう何年も前に知って、手に入れようとしたものの既に絶版…ていうか出版社そのものが倒産していて手に入らなかったソレがそこにあった。昭和の憂鬱を引きずったようなモノトーンの挿画はある種時代的なノスタルジーの流行を垣間見せもするが、なかなかの完成度なり。共著であり文章とまた良く響きあっている。こうして実際に手に取ってみると改めて所有欲が沸きあがり、古書検索すればいいじゃん、と後日ネット検索するとすぐに見つかり、しかも長野市内の古書店に1冊発見。こうして数年前にあきらめていた本があっさり手に入った。しかも今展で初めて目にしたやはり彼の同時代の「野沢の火祭り」を題材にした木版画作品シリーズ1セット15枚を、これもダメもとで古書店のおじさんに聞いてみると「あったかも…」と奥からゴソゴソ取り出してくる…という始末。

不思議なものだ。必要なものは必要なときにちゃんと現れることになってるらしい。

ま、とはいっても今回の時空を超えた邂逅にどのような意味があるのかは未だ不明…だが少なくとも何かしらのココロのざわつきを残して春の雪は解けてゆくような…。

*掲載写真中段は原山氏制作による「同行二人」のおそらく販促用ポスター。